こんにちはプログラミング勉強中のせきぞーです。

昨年からいろいろとエンジニア、プログラミングについて調べるようになり、日々いろいろな情報が入ってくるのですが

昨年の暮れにはたらくプログラミングという自分みたいな初心者にはうってつけと思われる本(マンガ)が出版されていたのでそちらを今回はレビューしていこうと思います。

せきぞー

読んでみての率直な感想は「良いところも、そうでないところも含めて可もなく不可もない作品」と思いました。

ちなみに本のレビューとかいままでしたことないのでお見苦しいところもあると思いますが何卒ご容赦ください。。

このページの目次

Amazonの商品ページで第一話までは無料で読めます。

タイトル:はたらくプログラミング(はたプロ)

出版社:KADOKAWA(2020年12月24日)

価格:1,320円

監修:ウェブカツ(SNSで話題沸騰中のオンライン型プログラミング学習スクール)

![]() 著者:とりたす(フリーの映像翻訳、プログラマ、イラストレーター)

著者:とりたす(フリーの映像翻訳、プログラマ、イラストレーター)

【再掲:漫画】プログラミング言語擬人化マンガ「はたらくプログラミング」 第1話 (1/5)pic.twitter.com/dRQee7T4tM

— とりたす@はたプロ発売中! (@yuudori)December 7, 2020

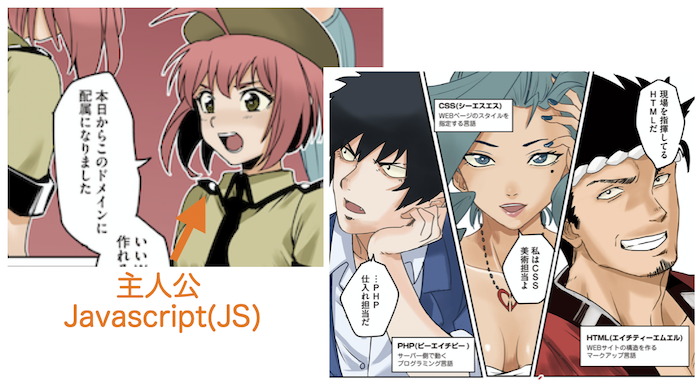

はたらくプログラミング(以後:はたプロ)はWEB系のプログラミング言語を擬人化し、それぞれのキャラクター達がWEBの世界で活躍していく姿を描いたマンガ仕立てのプログラミング入門書です。

引用:はたらくプログラミング

エンジニアの仕事は建築土木関係の仕事に例えられたりしますが、はたプロの世界でもブラウザという名の島にWebページを建設していくといった作業が彼らのメインの仕事になっており、

各分野の担当者が一人ずつしかいない小さな建築事務所なんかをイメージするとわかりやすいかなと思います。

ストーリーのあらすじは冊子の裏面に載せられていたものをご参照下さい↓

新入社員として新しい職場に配属された、ジャバスクリプト(JS)。ステキなwebサービスが作れるようにと張り切るが、配属先には、いかつい見た目の棟梁・HTMLや美術担当のキレイなおねえさん・CSS、感じの悪い仕入れ担当・PHPなどのちょっとクセのある人たちがいて…。様々な困難にぶつかりながらも、仲間とともに成長し、立派なプログラミング言語として機能していくJSのアツい成長物語。

監修者であるウェブカツの中の人いわく本書でプログラミング言語が擬人化するといったアイディアは

体内で働いている細胞を擬人化した「はたらく細胞」というアニメ化もしている人気マンガからインスピレーションを得たそうです。

今まで文字ばかりでとっつきにくい参考書ばかりだったプログラミングに関する本を

マンガ化、そしてさらに言語を擬人化することによって内容のわかりやすさに特化された本書は

「プログラミングって最近よく聞くけど実際どんなことするの?」

「興味はあるけどいまいちプログラミングがなんなのかわからない」

といった方々に向けて作られたものとなっています。

つまり、はたプロはプログラミング初心者よりも、もう一歩さらに手前の段階にいる層をターゲットにした本である。

とも捉えることができます。

なのでひょっとしたら「いまからプログラミングをガッツリ学んでいくんだ!」と意気込んでいるような人にとっては内容的にちょっと物足りなさを感じてしまう人もいるかもしれません。

ストーリー自体はかなりシンプルで良くも悪くも特に意外性を感じさせるような展開はなかったように感じます。

マンガの世界観もかなりいろいろな要素をつまみつまみで描かれた感があるため(昭和の人気マンガがオマージュされたような描写もちょいちょい出てきます)、ひとつのジャンルとして定義するのはちょっと難しい仕上がりのように感じました。

全体的に軽い笑いあり、恋愛あり、下ネタありな作品といえるのではないでしょうか。

ただし、本書の1番の目的であるプログラミングに対する理解度を深めるということにおいてストーリーの展開などはそこまで重きをおく部分ではないといった捉え方もできます。

本書の総ページ数は平均的なマンガの単行本よりも少しだけ分厚い224ページになっているのでざっくりとした目安ですが1~2時間ほどあれば読み切れるくらいのボリューム感になっています(ただし聞き慣れない用語が頻繁に出てくるので理解を深めるために何度かページをいったりきたりすると思ったより時間がかかったりします)。

さらに一般的な単行本サイズよりもひとまわり大きなサイズになっているので文字や絵がとても見やすくなっています。

イメージが湧きやすい

引用:はたらくプログラミング

プログラミング言語が擬人化されたことによって自分ごとに置き換えやすい設定になっていることで、作者の思惑通り「プログラミングってこんな感じ」といったニュアンスはしっかりつかむことができると感じました。

とくにWebの世界では現実の世界よりも時間が遅く流れる描写があり、その間に言語達やその使い魔(各言語が扱うタグや要素、関数など)達がせわしなく動き回るシーンなどはプログラミングの奥深さをうかがえる個人的には印象深い良いシーンだったように思います。

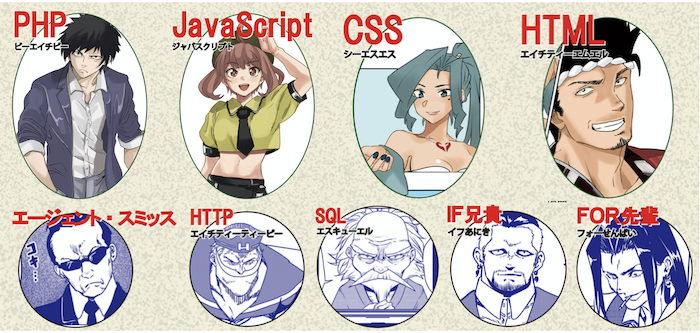

魅力あふれるクセ強キャラクター

引用:はたらくプログラミング

統一感こそないもののいろいろなマンガジャンルを代表するような若干既視感のある個性あふれるキャラクターがたくさん登場するのでオールスター感があって飽きずに読みすすめていくことができるかと思います。

登場キャラの中で自分の属性をくすぐるキャラが一人は出てくるんじゃないかなと思います(自分はFOR先輩とconsole.logちゃんかな)。

各言語にそなわった特徴を人の性格にうまいこと置き換えられているので(他の言語に比べ自由度の高いJavascriptは奔放で大雑把な性格など)、極端にひとつひとつのキャラが立っていることは本書においてはプラス要素といえるのではないでしょうか。

ほんとうにざっくりとしかわからない

プログラミングの本なんて文字ばっかりにしても一冊あたりがかなり分厚くなってしまうような本なのに、絵での表現が中心のマンガ一冊分で概要を説明しきるというのは尺の問題でどうしても無理があります。

知らない用語がでてきても抽象的な説明がさらっと入っているだけなので、そもそもそれが存在する背景などの説明がかなり不十分に感じる場面が多く見られました。

ストーリーの中盤あたりから内容が複雑になってくるあたりから「今このキャラ達はなんのためにこれをやっているんだろう?」といった少々置いてけぼりな状態のまま、それでもなんとなく無難に続くストーリーを読みすすめるといった状態になってしまう人は結構でてくる可能性はあるなと感じました。

このあたりは制作側もどこを削って、どこを補充して、いかにマンガの良さを保ちつつ伝えたいことは伝えきるかといったバランスを調整するのに非常に苦労した部分なのではないかということが伺えます。

これが1冊で終わらない長期連載のマンガだったらもっと内容の濃い作品になっていただろうに。などと考えてしまいます。

ちなにみ、話と話の間にある空きページとよばれる空白のページにストーリー内では語りきれなかった補足情報などが書かれているのですが、その情報が意外と有益で物語を読み進めていく上でとても役に立ちました。

あんまり笑えないタイプの下ネタ

はたプロのストーリーやキャラクターなどは全体的に年齢の低い読者でも楽しめるようなシンプルでわかりやすい設定になっています。

しかし、時折唐突に投げ込まれる下ネタだけなぜか高年齢層向け。

「スカートひらひら〜」とか「う○ちブリブリ〜」みたいな子供にも通じるようなあからさまな下ネタだったら面白い要素といえたかもしれません。

しかし、男性キャラの股間の上に女性が跨ってエラーを鎮めるといった描写を子どもが見て何が起こっているのか聞かれた時にどのように説明したら良いでしょうか。

その他にも女性キャラの乳を掴むシーンや股にかぶりつくシーンなど、頻繁にあるわけでもないのに唐突に入ってくる誰得かわからん犯罪まがいな中途半端な下ネタによって不必要に読者の層を狭めていないだろうかといささか疑問が湧きます。

お下劣な内容が嫌いなわけではない(むしろ好き)な自分でも別に期待していない場面で場違いな下ネタを唐突にぶっこまれたところで正直何がおもしろいのかよくわからないと感じてしまいました。

プログラミングをまったく知らない人〜プログラミング初心者

製作者側の意図しているとおり、今までプログラミングというものにまったく触れてこなかったという人にはとても参考になる内容だと思います。ただ、すでにある程度の経験や知識がある人にとっては特別ストーリーなどに特徴があるわけでもないので1320円というそこそこの価格の対価としては少々物足りなさを感じてしまうのではないかと思います。

ネタ的に成人男性向け

よくわからない下ネタさえなければ子供でもストーリー自体は追っていけるのでおすすめしたいところでした。

ただ、下ネタの頻度も全体を通して2、3回とかの頻度なのでそういうネタが好きな人にとっても中途半端なボリュームに感じます。

もし下ネタにこだわりがあるんであればもっとイラスト全体のクオリティを上げてエロ漫画スレスレのラインを攻めていくくらい振り切ってしまっても良かった気がします。

感じ方は人それぞれなので子供への入門書としてうってつけと思う方もいて良いと思いますが(SNSなどではそういった声もあるので)、個人的には子供にはあまりおすすめしたくないかなと思っています。

普段は野外イベントの設営など行っています。

出来るだけ読者の方の視点に立った執筆を心がけていきます!

物静かな性格なため時折南の島に佇む某石像と勘違いされることもあるとか、ないとか。

Twitter:@100Sekizo